仙台市の街中を流れる一級河川、広瀬川のほとりに、横穴墓群という古墳時代の遺跡と、詳細不明の発電所の廃墟があるらしい。今回はその二つを探索しに現地に向かった。

愛宕山の横穴墓群のほうは、Google mapにも登録されている。水力発電所のほうはGoogle mapにはないが、横穴墓群のすぐ近くである。

ということで、まずは最寄り駅の愛宕橋駅に降り立った。愛宕橋駅は、仙台駅から地下鉄南北線でわずか2駅先の駅で、地下鉄の出口を出た先も市街地の中である。こんな都会の近くに遺跡や廃墟があるのだろうかと思いながら、駅を出て少し南に進むと、まずは広瀬川にかかる愛宕大橋がみえてきた。

橋を渡りきって、橋の右手から土手へと降りる。

橋の下の景色もなかなかすごい。

このような広瀬川の川辺を進んでいくと、左手の愛宕山斜面に、奇妙なものが目に入ってきた。

かなり高い断崖に、人工的な穴がいくつも空いているのがみえる。

●愛宕山横穴墓群

広瀬川凝灰岩でできた白い断崖の真ん中あたりに、数メートルはありそうなドーム型の穴がたくさんあいている。これが、今回の目的である愛宕山横穴墓群だ。

Wikipwdeiaからの引用だが、横穴墓(「よこあなぼ」または「おうけつぼ」)というのは、こうした崖や丘の斜面に洞窟を掘って作られた墓のことで、5世紀~8世紀の、古墳時代・奈良時代に作られていたものだという。起源は九州であり、宮城県が分布の北限であるというから、この愛宕山横穴墓はかなり北限に近いものだといえる。また、この愛宕山横穴墓群は、時代的にも最も新しい、7世紀後半~8世紀初頭のものだという。

普通の古墳は、やはり宮城県内でみたことがあったが、横穴墓は初めて見た。

スケールが大きいので、巨大な古墳に劣らない迫力がある。

かなり高い位置に穴が掘られているが、古墳時代の人はあそこまで登って掘ったのか、と思うとそのすごさが分かる。おそらく、(有力者の)お墓なので普段人が暮らす場所から遠い場所で、なおかつ穴を掘りやすい凝灰岩の斜面ということでここが選ばれたのだろうが、きちんとした装備もなしに上るのは大変だったに違いない。

巨大な顔に見下ろされているような、すごい迫力だった。

穴から木が生えてしまっているのも、自然に飲み込まれた遺跡という感じがして、絵になる光景だ。ファンタジーの世界の景色のようにもみえる。小人が住んでいる家みたいな。(そういえば、映画の「ホビット」でホビットが住んでいたのも、斜面の中の家だった)

この地点で確認できた穴は8つほどだったが、仙台市のホームページある解説によると、いままで6時の調査が行われ、このあたり一帯で33基の横穴墓が発見されているという。さらに、そのうちひとつでは、内部から装飾壁画が見つかったらしい。

どんな壁画なのか見てみたいが、インターネットで検索した範囲では残念ながら壁画の写真は見つからなかった。そもそも一般には公開されていないのかもしれない。

見た目のインパクトもあるし、歴史的な価値も高いものなのだろうが、小さな案内碑があるだけで、ほぼ自然のまま放置されていた。よくいえば穴場的観光スポットといえる場所だった。

●水力発電所廃墟

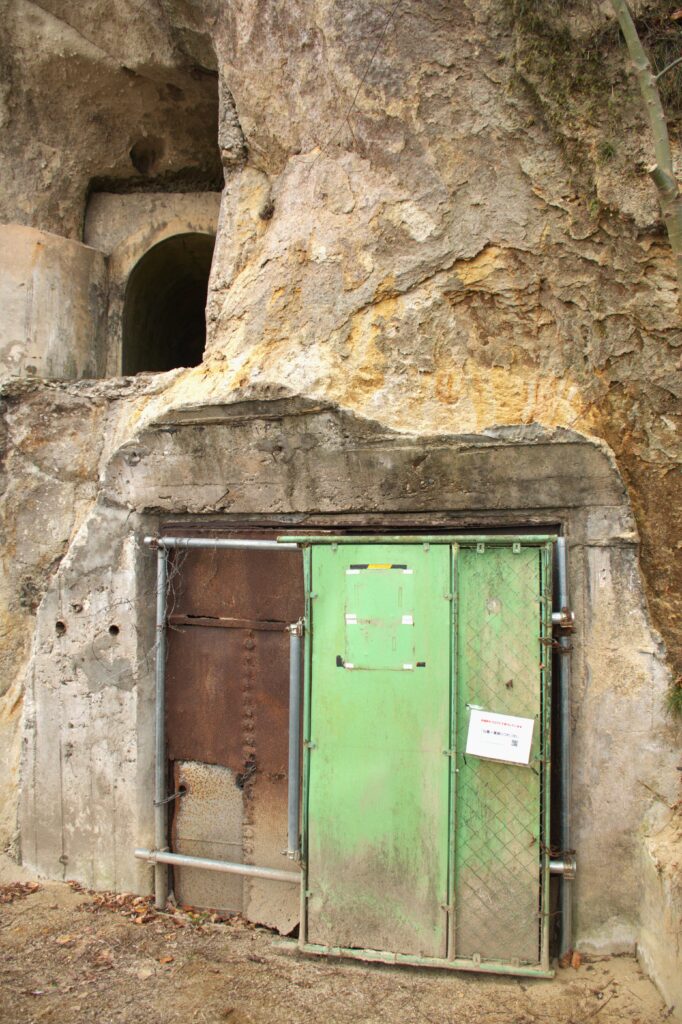

横穴墓群の並びに溶け込むように存在しているこちらの穴は、古代の墓ではなく、水力発電所の施設である。階段、鉄の扉、横穴墓のような穴が見える。

昔のブログをみると、ここは開いていたというものもあったが、現在は鉄の扉でかたく閉ざされていた。張り紙がかかっているのでなんだろうと思ったら、「本施設をブログにて紹介しています」と、個人のブログの宣伝が書かれていた。紹介されていたのは、以下のブログである。

このブログでも紹介されているように、この施設は愛宕下水力発電所というものであったらしい。

さらに詳しい説明は、東北工業大学が1993に年に発表した論文に記載されていた。

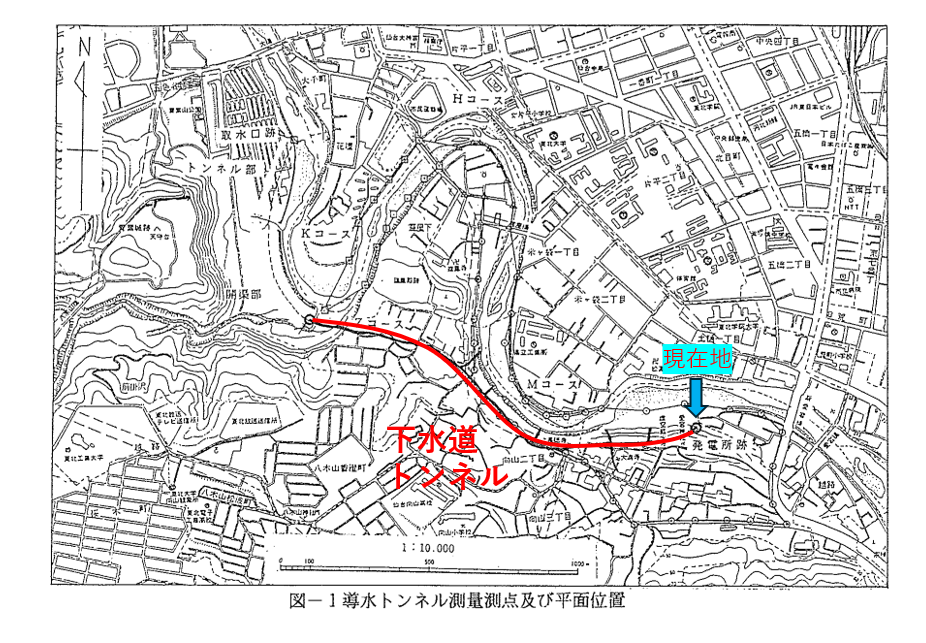

それによると、この愛宕下水力発電所は、1920年(大正9年)に仙台電気工業(株)が建設したもので、1921年~1929年(昭和4年)の間だけ操業していたという。広瀬川のこのあたりは、川が蛇行していて、比較的短い距離で高低差が生じるため、約1.5 km のトンネルを掘って、川の落差で発電をしていたということらしい。

凝灰岩の崖に溶け込んでいて、古代の遺跡のようにもみえる。

階段や梯子を上れないか試したが、届かなかった。(届いても不法侵入をするつもりはなかったけれど)

トンネルは上流側の竜の口のあたりから、下流のここまで続いているで、おそらくこのあたりに発電のタービンがあったと思われる。(以下の図は、先述の論文に加筆したもの)

水力発電所と関係があるかは分からないが、小型のポンプのような機械が放置されていた。

廃墟とは関係ないが、凝灰岩の崖のなかに石炭を発見。

そういえば、仙台では「仙台亜炭」と呼ばれる石炭が出て、採掘されてきたのだった。街中からほど近い場所で、こんなに普通に見つかるものとは知らなかったが。

さらに下流側、に少し歩いてみると、新たな横穴を発見した。鉄柵でふさがれている。

内部をのぞき込んでみたが、なかは空っぽだった。

おそらく横穴墓だと思うが、水力発電所とも関連のあるものなのか、詳細は不明。

東北工業大学の論文によると、横穴墓は全部で33基あるはずなので、そのうちのひとつだろうと思われる。近くを広く探索すれば、他にも横穴墓が見つかるのかもしれない。

次に、さきほどの横穴墓群よりも少し上流側にいったところに、水力発電所下水トンネルの入り口があるらしいので、そちらの探索へ向かった。

●下水道トンネル入り口

愛宕山の斜面に、黒々とした穴が開いているを発見。これが下水トンネルの入り口だろう。

鬱蒼とした藪で覆われているが、近づけるのか….? と思ったが、うまく迂回路を見つけて接近することができた。

トンネルの入口に到着。入口の高さが低いので、かがみながら中を少しだけ覗いてみた。

内部は様子はこんな感じで、自然の土がむき出しになっていた。土埃の匂いが充満している。

入口の枠をくぐると、大人が普通に立てるくらいの高さがあった。

数メートル奥に進むと、その先は水が溜まっていて進めなかった。

闇が深く奥まで見通せないが、かなりの長さが続いているのが分かる。

仙台市街地からそう遠くない場所に、こんなミステリアスなダンジョンのような場所が眠っているとは、仙台市民でもほとんどが知らないだろう。

天井から、当時の遺物かもしれない札のようなものが留められていたが、暗くて判別がつかなかった。もう少し撮影とライティングを工夫すれば鮮明に撮れたもしれないが、入口が崩れたら閉じ込められると思うと長時間いるのが怖いのですぐに脱出することにする。

コンクリートの枠をくぐって外へ。

この下水トンネルが、中で先ほどの発電所(階段や鉄の扉のあった場所)や、竜の口の方へとつながっているらしい。

大正から昭和の初期のわたる、8年間だけ使われていた下水発電所トンネル。まだまだ謎が多いが、確かに遺構が残されていることが確認できた。

●おまけ(愛宕神社)

横穴墓群がある斜面の頂上には、愛宕神社があるので上ってきた。

見晴らしがよく、仙台市を一望できた。

コメント